【AIブラウザ】Web版ChatGPTと「ChatGPT Atlas」の違いを徹底比較

ChatGPTの登場により、私たちはAIと対話する能力を手に入れました。

しかし、これまでのChatGPTの利用は、専用のWebサイトを「訪れる」必要がありました。

OpenAIが開発を進める「ChatGPT Atlas(アトラス)」は、その常識を覆し、AIがブラウザそのものになる、新しい形のプロダクトです。

この記事では、私たちが使い慣れた「Web版ChatGPT」と、AIブラウザ「ChatGPT Atlas」が根本的にどう違うのかを徹底比較し、そのメリットとWeb体験の未来について解説します。

目次

ChatGPT Atlasとは?:「AIと共に見る」ブラウザ

ChatGPT Atlasは、OpenAIが開発を進めているとされる、ChatGPTの高度な生成AI能力をネイティブに深く統合した新しいWebブラウザです。これは、単にブラウザにChatGPTのショートカットを付けたものとは根本的に異なります。

AIとブラウザの「融合」が核心

Atlasの最大の特徴は、ブラウザ自体がAIと一体化している点です。従来のブラウザでも拡張機能を使えばAI機能を追加できましたが、Atlasは設計思想の段階からAIが中心にいます。これにより、ユーザーが見ているWebページの内容をAIが常に理解し、文脈に応じた高度なサポートを提供することを目指しています。

どんな体験が可能になるのか?

- AIサイドバーの常駐: 画面横に常にChatGPのチャットウィンドウが表示され、閲覧中のページについて「このページの要点を教えて」「この記事を基にSNS投稿文を作って」といった指示を、タブやアプリを切り替えることなくその場で実行できます。

- 「ながら相談」: まるで隣にいる専門家のように、Webページを見ながらAIと対話し、情報を深掘りしたり、作業を進めたりすることが可能になります。

関連記事:【生成AIブラウザ】ChatGPT Atlasとは?Chromeとの違いと未来を解説

根本的な違い:「AIの権限」と「実行能力」

従来のWeb版ChatGPTとChatGPT Atlasの最大の違いは、AIがブラウザの機能や閲覧中のデータにアクセスできる「権限」にあります。

この「権限」の違いにより、Web版ChatGPTがテキストの「応答・生成」しかできなかったのに対し、AtlasはWeb操作を「実行・代行」できるようになると期待されています。

従来のWeb版ChatGPT:ブラウザ内の「独立したツール」

従来のchat.openai.comは、ChromeやSafariといったブラウザの中で動作する、単なる「Webサイト(Webアプリケーション)」の一つに過ぎません。

- ブラウザ外の情報を知らない: ブラウザのセキュリティ機能により、Web版ChatGPTは自分が開かれているタブの外(他のタブやWebページ)で何が起きているかを一切知ることができません。

- 手動での情報連携: ユーザーは、別のWebページから情報を得るために、手動でテキストをコピーし、ChatGPTの入力欄にペーストする必要がありました。

- 実行能力の欠如: テキストや画像を生成することはできますが、ブラウザの「戻る」ボタンを押したり、Webページ上のフォームに自動入力したり、ボタンをクリックしたりといったWeb操作をAI自身が「実行する」ことはできません。

ChatGPT Atlas(AIブラウザ):ブラウザ本体に「統合されたAI」

一方、Atlasは、AI(ChatGPT)がブラウザのコア機能の一部としてネイティブに統合されています。

- Webの文脈を常に理解: AIはブラウザのコア機能の一部であるため、ユーザーが今見ているWebページの内容(DOM)を自動で、リアルタイムに認識できます。

- Web操作の「実行」が可能: AIは単に応答を生成するだけでなく、ブラウザ機能を直接「実行」する権限を持ちます。これにより、ユーザーの指示に基づいてタブを開く、Webページ上の要素をクリックする、フォームに自動入力するといった操作が可能になります。

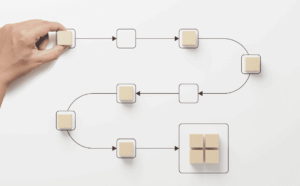

- タスクの自動化(AIエージェント化): 文脈理解と実行能力を組み合わせることで、「A社のWebサイトで最新情報を検索し、その内容を要約してB社のサイトと比較する」といった、複数ステップにわたる一連のWebタスクをAIが自律的に実行できるようになります。

【一覧比較】Web版ChatGPT vs ChatGPT Atlas

この根本的な違いを一覧表にまとめると、Atlasの進化点が明確になります。

| 機能・能力 | 従来のWeb版ChatGPT | ChatGPT Atlas(AIブラウザ) |

| 閲覧中ページの理解 | × できない

(ユーザーが手動でコピペする必要あり) |

◎ できる

(AIが閲覧中のページ文脈を自動で常時認識) |

| ブラウザ操作の実行 | × できない

(タブを開く、クリックする等は不可) |

◎ できる

(AIがブラウザ機能を直接操作可能) |

| 複数ステップの作業 | × できない

(人間がAIに都度指示し、作業を繋げる必要あり) |

◎ できる

(「調べて、まとめて、入力して」といった一連の作業をAIが自律的に実行可能) |

| 長期的なWeb文脈記憶 | △ できない

(過去のチャット履歴は記憶するが、Web閲覧履歴全体までは学習しない) |

○ できる(期待)

(「ブラウザメモリー」により、Web全体の閲覧文脈を記憶・学習) |

| AIの立ち位置 | ブラウザ内の「Webサイト」 | ブラウザ自体の「AI機能コア」 |

| 主な役割 | テキストなどの「生成・応答」 | 「Web操作の実行・代行」 + 生成・応答 |

「違い」が変えるビジネスシーン

これらの根本的な違いは、特にWeb上で多くの時間を費やすビジネスパーソンの働き方を大きく変えます。

- リサーチ・情報収集:

- Web版: 「検索→閲覧→コピペ→ChatGPTで要約」という複数ステップの作業。

- Atlas: 「閲覧しながらAIと対話・要約」という単一ステップに変わります。

- 定型業務の自動化:

- Web版: AIで生成したテキストを、人間が手作業で管理画面に入力する。

- Atlas: 「管理画面にログインし、このデータを入力して報告する」という一連のブラウザ操作自体を、AIエージェントに委任できるようになります。

Atlas普及への課題:既存ブラウザの「壁」

Atlasがどれほど優れていても、Google Chromeなどが築き上げた巨大な「習慣」と「エコシステム」という壁が存在します。

- 移行コスト: 多くのユーザーは、使い慣れたChromeやSafari、Edgeから、ブックマーク、保存されたパスワード、無数の拡張機能といった資産を全て移行させることに大きな抵抗を感じます。

- 信頼性と互換性: 新しいブラウザには、動作の安定性や、あらゆるWebサイトが正しく表示されるかという互換性の問題が常につきまといます。

- マルチプラットフォーム対応: AtlasはmacOSから先行して展開されると見られており、Windowsやスマートフォン(iOS/Android)でシームレスに使えるようになるまでには時間がかかります。

まとめ

本記事では、AIブラウザ「ChatGPT Atlas」と、従来の「Web版ChatGPT」との決定的な違いを徹底比較しました。

Web版ChatGPTが情報や文章を「生成」するAIだったのに対し、ChatGPT Atlasは、Webの文脈を理解し、ブラウザ操作を「実行」できるAIへと進化しています。

AIが「Webコンテンツを処理する単なるツール」から、「Webでのタスクを遂行するパートナー」へと変わる。この違いこそが、Atlasがもたらす最大のイノベーションです。Chromeなどが築いた牙城は大きいものの、Atlasが提供する圧倒的な生産性向上のベネフィットが、移行コストという高いハードルを上回った時、私たちのWebとの付き合い方、ひいては働き方そのものが根本から変わる、大きな転換点が訪れることになるでしょう。