生成AI

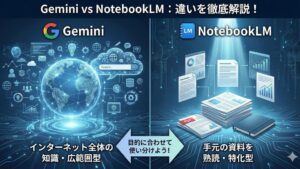

「NotebookLM」と「Gemini」の違いを徹底解説!どっちを使うべき?

Googleが提供する話題のAIツール、「NotebookLM」と「Gemini」。

どちらも高性能なAIですが、一体何が違うのでしょうか?

「名前は聞くけど、どっちを使えばいいの?」

「自分のやりたいことには、どっちが向いてる?」

そんな疑問を持つ方のために、この記事ではNotebookLMとGeminiの決定的な違いを分かりやすく解説します。それぞれの仕組みや得意なこと、具体的な活用シーンを知れば、あなたにぴったりのツールが必ず見つかります。

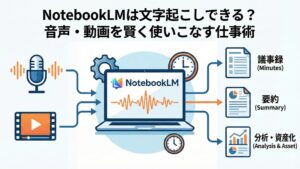

NotebookLMは文字起こしできる?音声・動画を賢く使いこなす仕事術

会議の録音やセミナー動画の「文字起こし」とその後の資料作成に膨大な時間を費やしていませんか? Googleの生成AI「NotebookLM」が音声・動画に対応しましたが、その真価は単なる文字起こしではありません。 本記事 […]

【NotebookLM共有ガイド】安全な権限設定と生産性を高める実践手法

Googleが提供する生成AIツール「NotebookLM」は、個人の資料整理や情報分析に強力な力を発揮しますが、その真価は「チームでの共有」によってさらに高まります。 しかし、ビジネスで利用する以上、安全な共有方法や適 […]

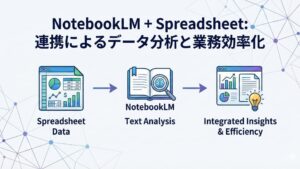

NotebookLMはスプレッドシートが苦手?弱点を克服するテクニックを解説

生成AIのビジネス活用が進む中、Googleが提供する「NotebookLM」は、独自のドキュメントを基にした回答生成能力で注目を集めています。

NotebookLMは「スプレッドシート(表計算データ)のような構造化されたデータの理解を苦手としていますが、適切な方法で両者を組み合わせることで、より高度な分析が可能になります。

本記事では、NotebookLMとスプレッドシートを効果的に連携させる実践的なノウハウと、それによる業務効率化のメリットを解説します。

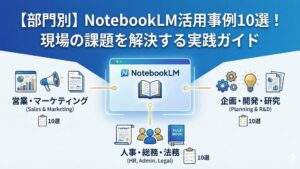

【部門別】NotebookLM活用事例10選!現場の課題を解決する実践ガイド

生成AIのビジネス活用が進む中、Googleが提供する「NotebookLM」が大きな注目を集めています。既存のAIとは一線を画す、独自の「データ活用能力」は、企業の業務効率を劇的に向上させる可能性を秘めています。しかし、「具体的にどのような業務で使えるのかイメージが湧かない」という方も多いのではないでしょうか。本記事では、BtoB企業の現場におけるNotebookLMの実践的な活用事例を部門別に厳選し、10選として紹介します。自社の課題解決のヒントとして、ぜひお役立てください。

【NotebookLM】情報漏洩リスクは本当か?仕組みと安全な活用策

生成AIがビジネスの現場で急速に普及する中、Googleが提供する「NotebookLM」が大きな注目を集めています。独自の資料を読み込ませて回答を生成できる利便性は魅力的ですが、同時に企業が最も懸念するのが「情報漏洩」のリスクです。本記事では、BtoBマーケターの視点から、NotebookLMの仕組み、Googleのデータポリシー、そして企業が安全に活用するための具体的な対策について、リスクとメリットの両面から徹底解説します。

【NotebookLM API】Pro版との違いと導入メリットを徹底解説

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進む中、社内に蓄積された膨大な独自データをいかに活用するかが重要課題となっています。

Googleが提供する「NotebookLM」は、アップロードした資料に基づいて高精度な回答を生成できるツールとして注目を集めていますが、その真価を発揮するためには外部システムとの連携が不可欠です。

本記事では、ビジネスプロセスへの統合鍵となるNotebookLMのAPIについて、その提供状況、具体的な機能、そしてビジネスでの活用シーンを、BtoBマーケターの視点から分かりやすく解説します。

【NotebookLM Pro(旧Plus)】無料版との違いと業務活用ガイド

近年、企業の業務効率化を推進するツールとして、生成AIの活用が急速に進んでいます。

特にGoogleが提供する「NotebookLM」は、独自のデータを基にした回答生成能力が高く評価されています。

そして現在、より高度なビジネスニーズに応えるために、かつての「NotebookLM Plus」が名称を改め、NotebookLM Proとして新たな展開を見せています。

本記事では、このNotebookLM Proが従来の無料版とどう異なり、具体的な業務課題をどのように解決するのか、導入のメリットや活用事例を交えて徹底解説します。

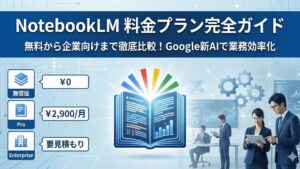

【NotebookLM】料金プラン完全ガイド!無料版から企業向けまで徹底比較

「膨大な資料の読み込みや整理に追われ、コア業務に集中できない」

——そんな課題を解決し、自社データを安全かつ正確に活用できるツールとしてGoogleの「NotebookLM」が注目されています。

本記事では、その特徴や実践的なビジネス活用法、そして導入検討の鍵となる3つの料金プランについて解説します。

【図解】NotebookLMの使い方完全ガイド!自分だけのAIアシスタントを作ろう

「大量の資料を読む時間が足りない…」

「複数のドキュメントから必要な情報を探すのが大変…」

そんな悩みを抱えていませんか?

Googleが開発した新しいAIツール「NotebookLM」を使えば、そんな情報整理の悩みが一気に解決するかもしれません。

NotebookLMは、あなたがアップロードした資料だけを情報源として、AIが質問に答えたり、要約したりしてくれる、いわば「自分専用のAIアシスタント」が作れるツールです。

この記事では、話題のNotebookLMについて、その特徴から基本的な使い方、便利な活用シーンまでを分かりやすく解説します。

初心者の方も、これを読めばすぐにNotebookLMを使いこなせるようになりますよ!